香港中華基督教青年會口琴樂團響應口琴協會邀請於7月28日下午3點 在深圳音樂廳演奏大廳《美麗星期天》節目中演出巴赫第二交響組曲中的迴旋曲、薩拉邦德及小步舞曲。在炎炎夏日以巴赫音樂和觀眾交流。

https://mp.weixin.qq.com/s/tbbL-cV-ZXF_0FCzGdAvhg

類別: news

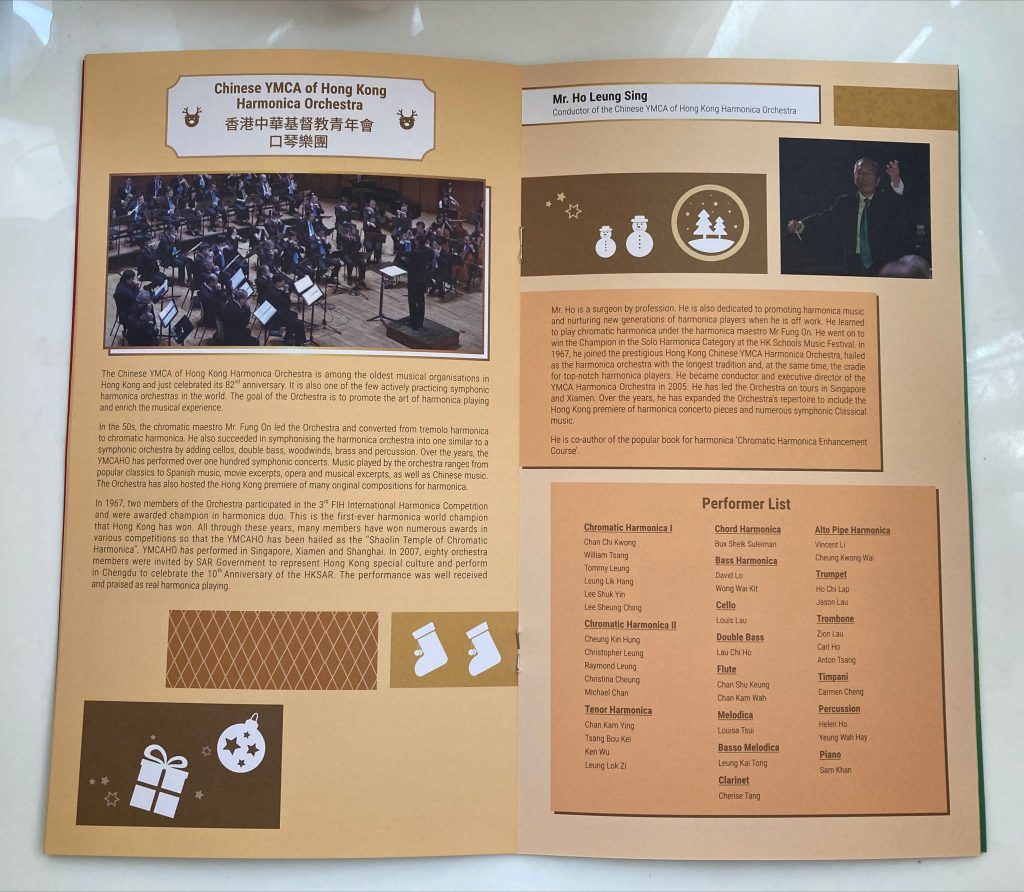

2023年12月21日《城大聖誕音樂會2023》擔任演出嘉賓

香港中華基督教青年會口琴樂團沉痛公告,樂團理事及音樂顧問、資深團員何頡勳先生因病不幸於本月六日辭世。

何頡勳自幼聰穎過人品學兼優,投身社會後集工程師、發明家(至今仍擁有多項專利發明) 、教育家、天文學者於一身,造福萬民。陪伴着他的還有他深愛的口琴。他自中學時期開始學習口琴,並師從半音階口琴大師馮安老師,於學界屢獲殊榮。並於最高榮譽的商業電台獎學金用口琴挑戰小提琴等傳统樂器,最後僅負於冠軍的小提琴而屈居亞軍,但已在音樂圈內為口琴打響了名堂。1967年何頡勳與樂團首席楊月波合奏巴哈作品參加了FIH在德國舉行的第三屆國際口琴比賽,榮獲二重奏冠軍,創下香港口琴歷史第一次世界冠軍。他亦多次遠赴重洋獲國際著名口琴家Tommy Reilly指導口琴演奏技巧。1978年他獲邀聯同蒙瑪指揮香港管弦樂團合作演奏Spivakovsky的口琴協奏曲,也是口琴界的首次。他亦多次在大會堂舉行獨奏會,曲目廣泛並多次首演口琴原創音樂。何頡勳以其獨創的自然震音帶出感情豐富、音色暖和的琴音而為樂壇津津樂道。他也曾多次在青年會口琴樂團伴奏下演出原創口琴協奏曲包括Henry Cowell Harmonica Concerto, James Moody Cosmos for harmonica and Orchestra, Ballet Imaginaire,全數都是香港首演。並在2007年聯同樂團應特區政府邀請作為代表香港文化的樂團,前赴成都慶祝香港回歸十周年的「港韻繞蓉城」音樂會中獨奏及由樂團伴奏演出,成千上萬現場及電視觀眾都可以目睹他的演出,大開眼界。何頡勳也是樂團第一半音階口琴的主力樂手,並任樂團理事及音樂顧問,服務及指導樂團超過半個世紀。

樂團對何頡勳顧問的辭世深表悲痛,在此向其家屬致以最親切的慰問。願何頡勳顧問在天之靈安息。

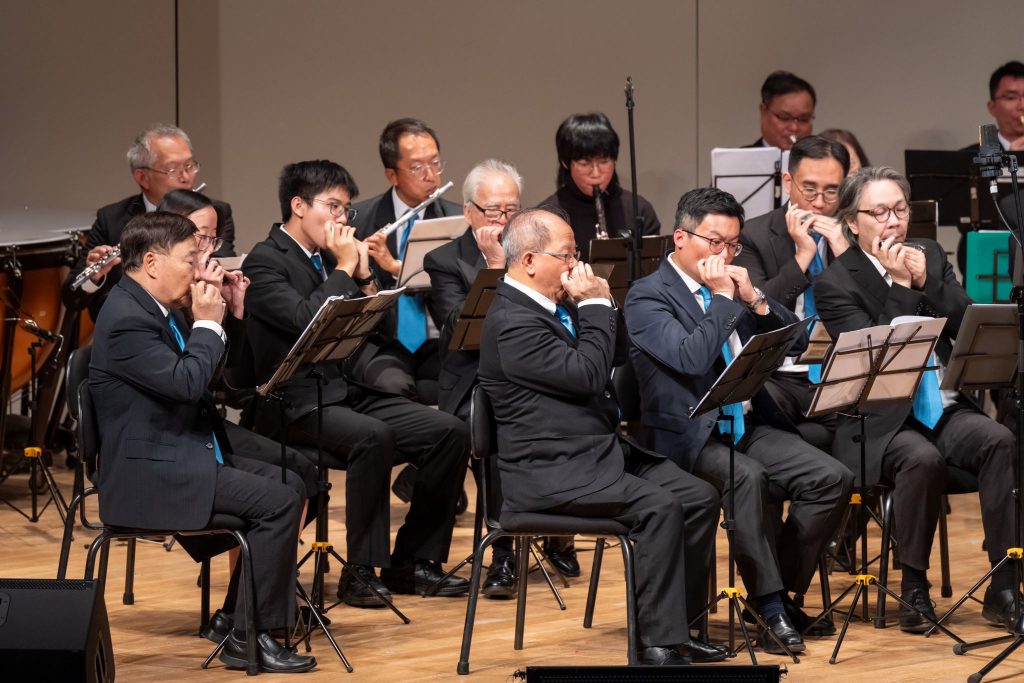

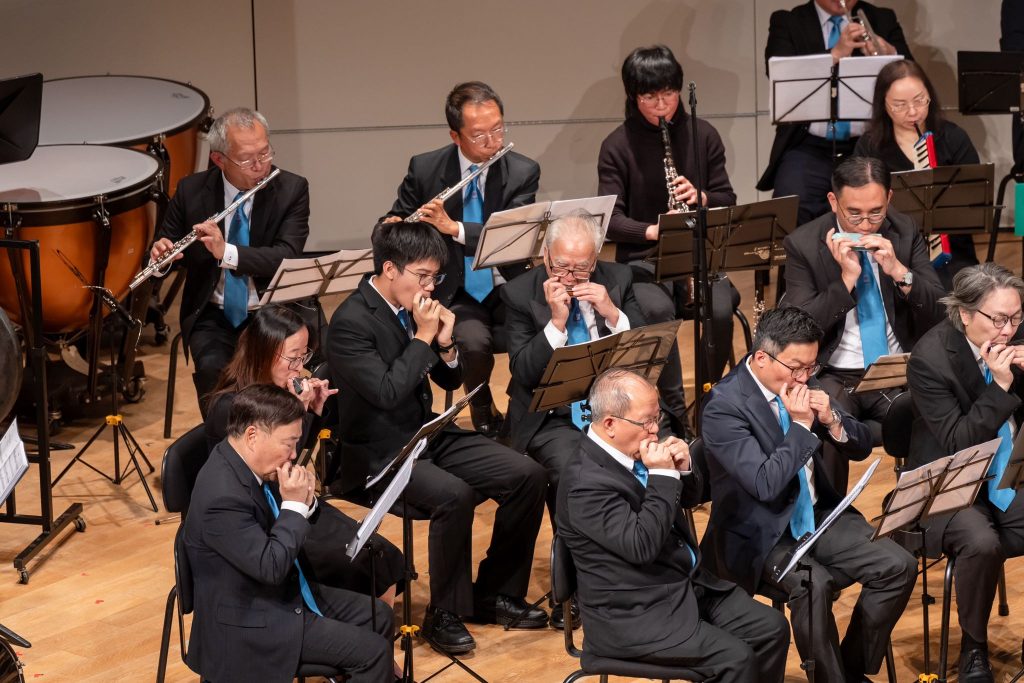

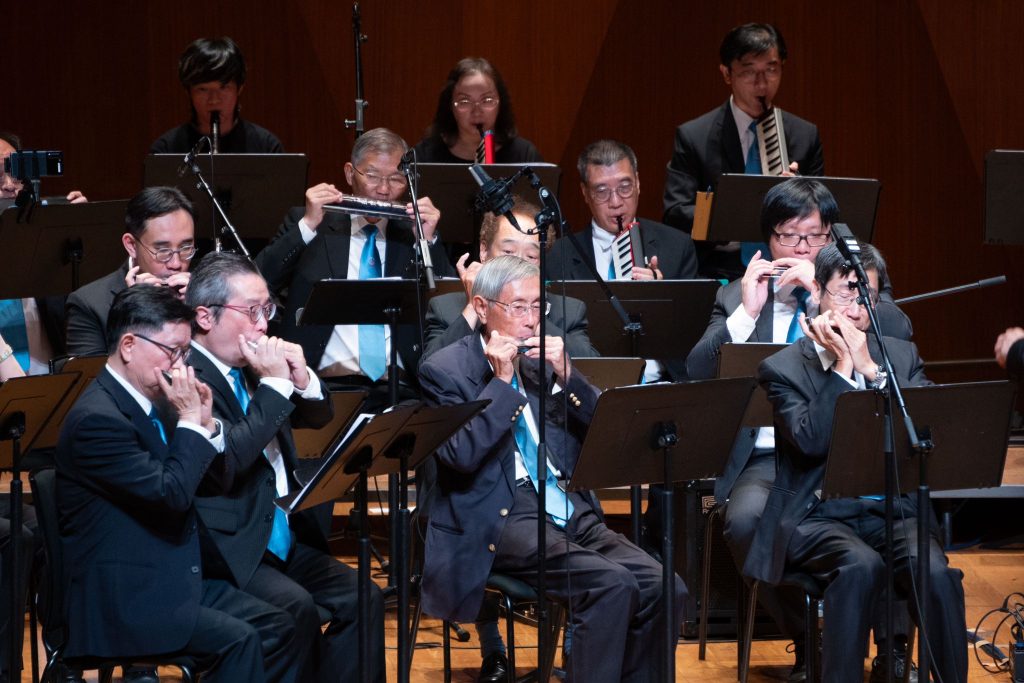

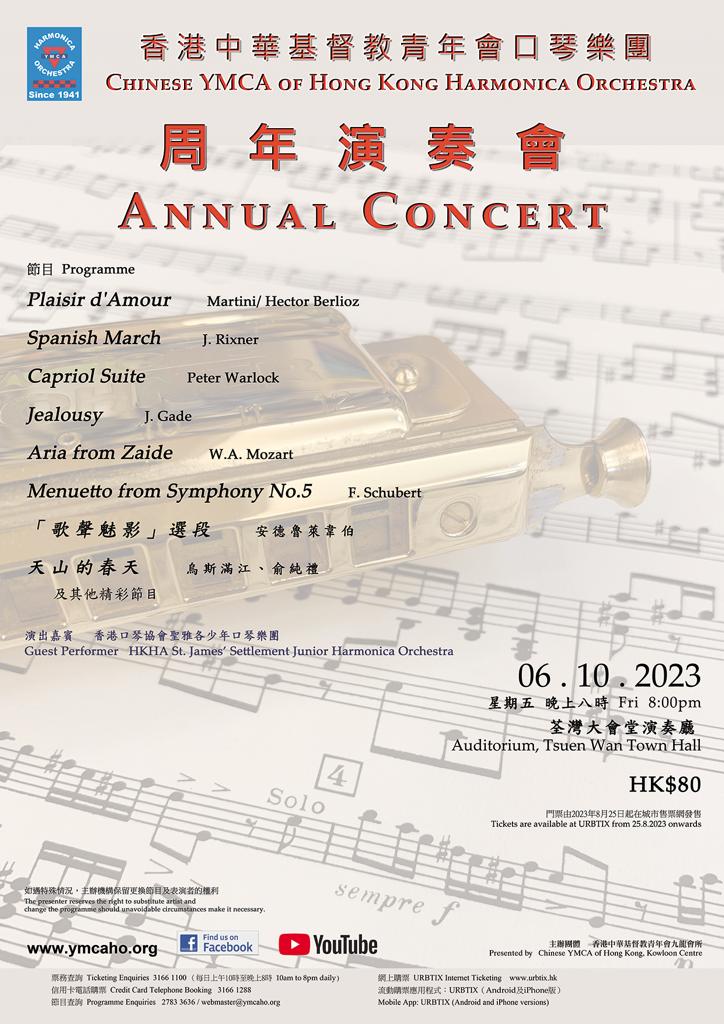

2023年10月6日「周年音樂會」演出花絮

2023年10月6日「周年音樂會」綵排相片

2023年10月6日「周年音樂會」

參與香港口琴協會20周年音樂會演出!

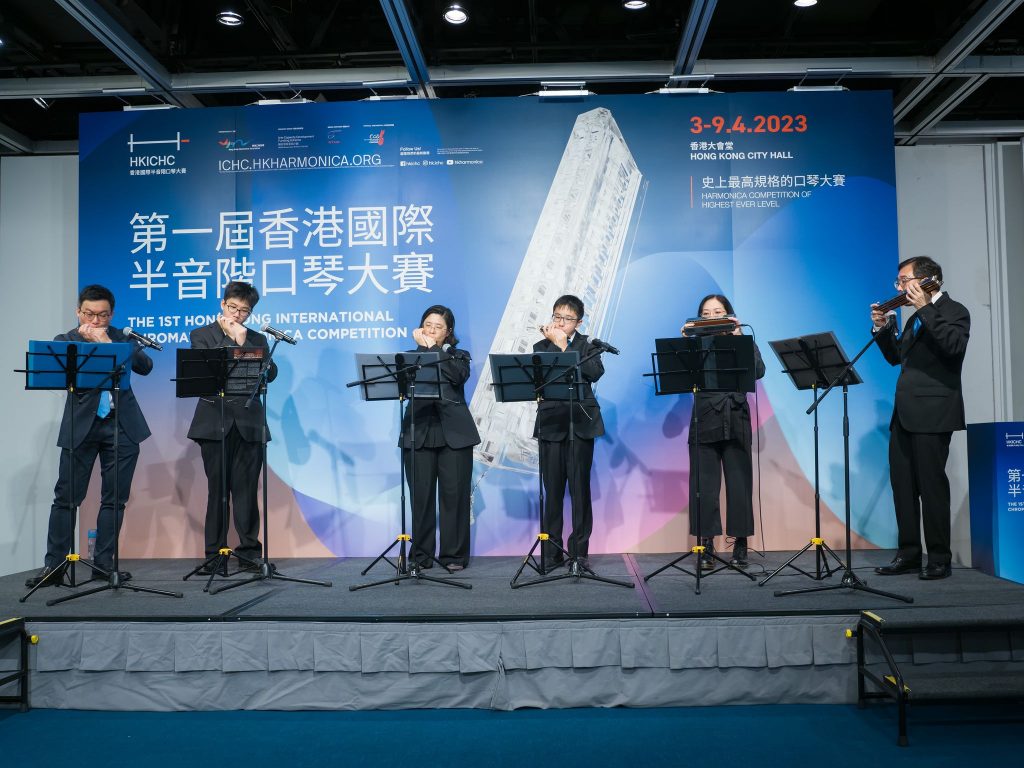

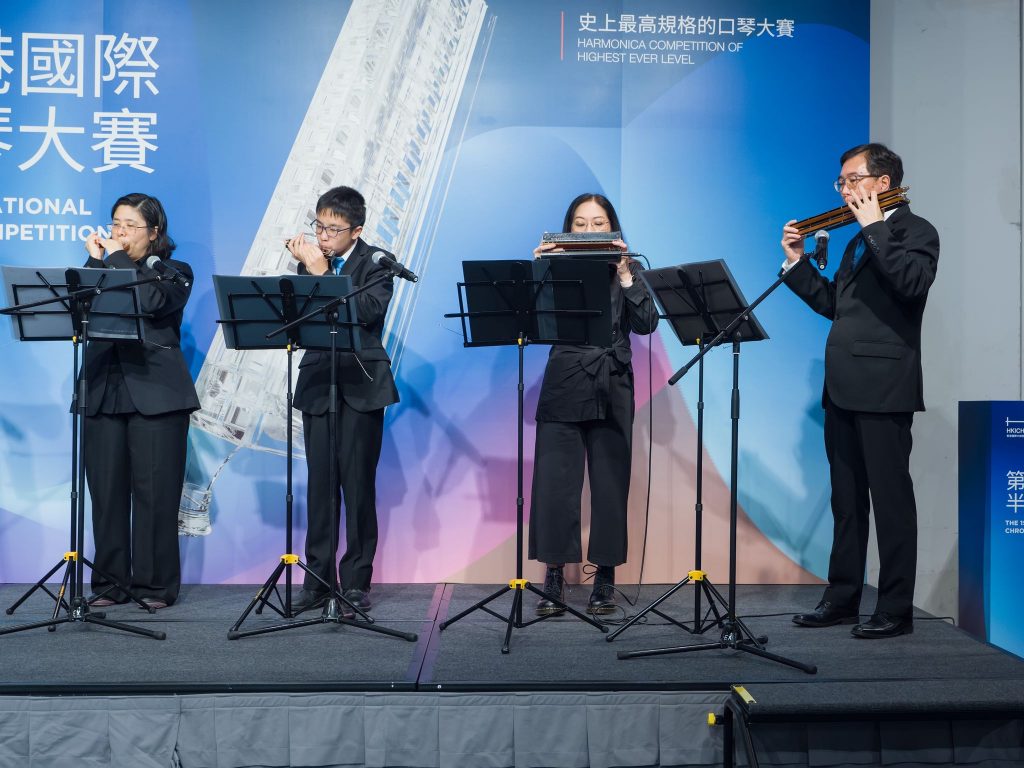

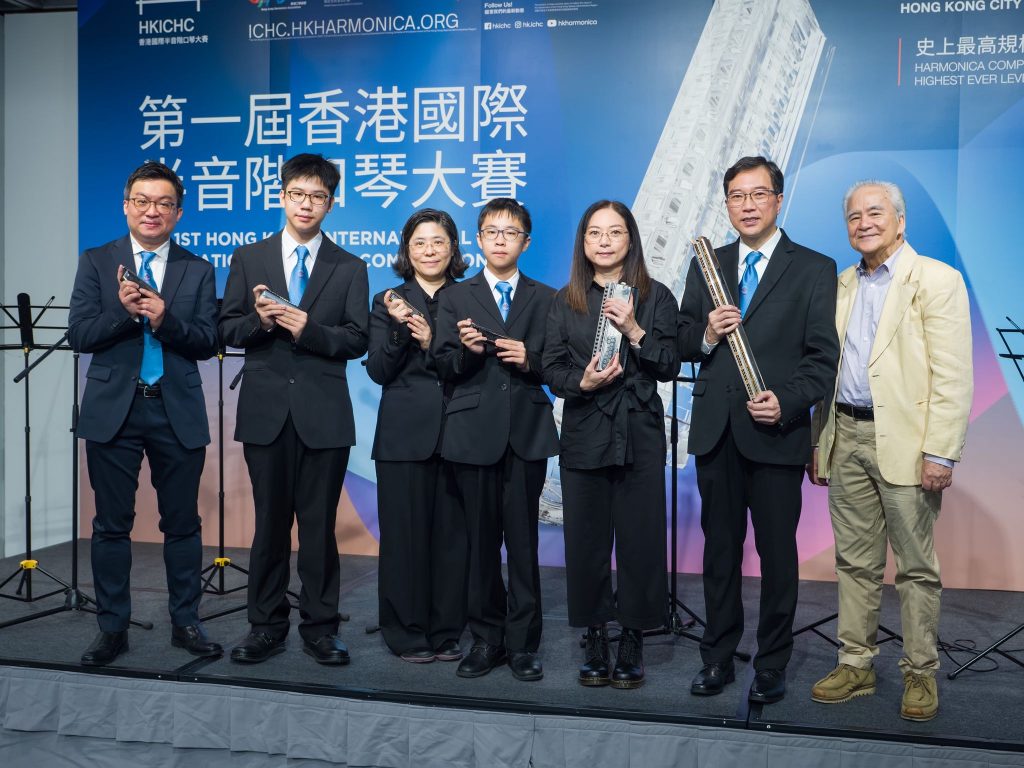

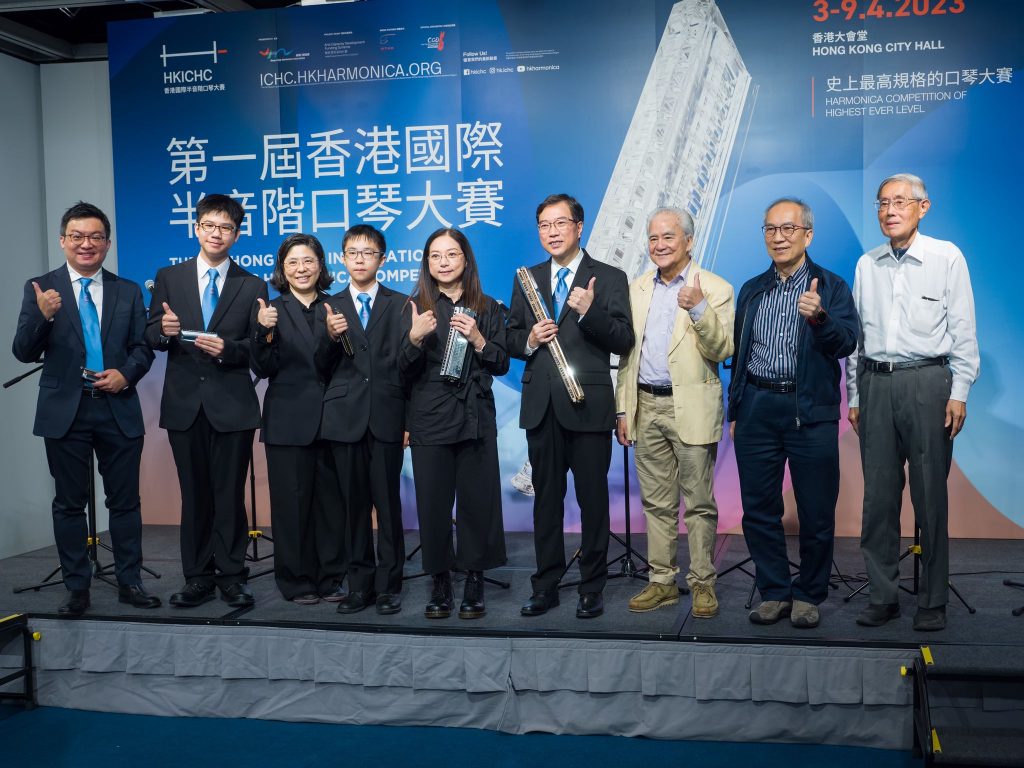

2023年4月9日「《第一屆香港國際半音階口琴大賽》開放舞台」演出花絮

中華基督教青年會口琴樂團重奏組被香港口琴協會邀請於4月9日在《第一屆香港國際半音階口琴大賽》開放舞台演出,並與觀眾共度一個充滿口琴音樂的復活節的假期!